电力设备过热是电网安全运行的隐形杀手。据统计,我国每年电力系统故障中约40%由高压设备过热引发,传统测温方式的盲区让隐患如影随形。当运维人员还在配电房中挥汗如雨地手持红外仪扫描环网柜时,RFID测温芯片已悄然嵌入一枚螺母或浇筑进堵头,开启了电力测温的新纪元。

工业配电柜——包括环网柜、中置柜、开关柜等——内部电气连接点在长期高负荷运行中,易因氧化、松动或灰尘积累导致接触电阻增大,引发局部过热。其温度监测长期面临三重困境:

监测盲区难突破:封闭柜体与高压环境使人工巡检无法覆盖关键点位,红外测温无法穿透金属柜体,漏检率居高不下。

环境适应性不足:户外部署面临高温、潮湿、粉尘侵蚀,传统传感器易腐蚀失效,布线更增加短路风险。

实时性严重滞后:人工巡检周期需数小时甚至数天,无法捕捉瞬态温升,而有线传输易受电磁干扰导致数据延迟。

这些痛点构成了一个“不可能三角”:安全、实时、全面难以兼得。直至RFID无线测温技术的成熟,僵局才被真正打破。

RFID无线测温系统由三大组件构成:无源温度标签、读写器与天线网络、以及智能分析平台。其运作原理堪称精妙:

当读写器发射射频信号时,无源标签通过天线捕获电磁波能量,瞬间激活内置温度传感器。测量完成后,数据通过反射信号回传至读写器,整个过程仅需0.1秒。

这一过程实现了四大技术突破:

无源免维护:标签无需电池供电,从射频能量中取电,彻底消除电池漏液或高温爆炸风险,设计寿命超10年。

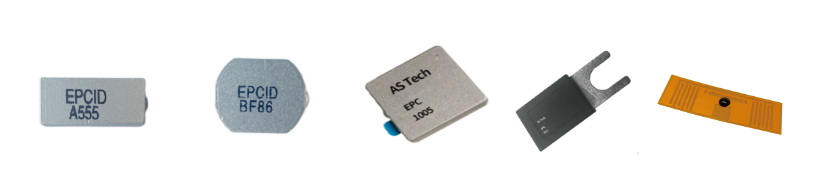

抗金属与耐高温:采用陶瓷基材与特殊天线设计,可直接粘贴在母排等金属表面,耐受-40℃~150℃严苛环境,短时耐温达220℃。

高精度感知:常温误差≤±1℃,关键区间精度达±0.1℃,相当于能分辨人体0.1℃的体温变化。

多目标并行采集:单读写器可同时读取500-2000个标签,穿透柜体材料实现稳定通信。

以下总结了RFID测温标签的关键性能参数:

技术参数 | 性能指标 | 工业价值 |

工作温度范围 | -40℃ ~ +150℃(短时220℃) | 适应严寒变电站至高温车间等极端环境 |

测温精度 | 常温±1℃,关键区间±0.1℃ | 精确捕捉细微温升,预警更灵敏 |

通信距离 | 最远10米(视标签类型) | 穿透柜体材料,覆盖大型配电室 |

使用寿命 | >10年 | 免维护,与设备同寿命周期 |

抗金属性能 | 特殊电磁兼容设计 | 可直接安装在母排等金属表面 |

非接触式监测:无线射频传输避免物理接触,杜绝因传感器安装破坏设备绝缘结构的风险,保障高压环境操作安全;

数据抗干扰保障:通信全程带CRC校验码纠错,通过GB/T 17626电磁兼容测试,确保在强电磁环境中稳定运行。

预防性维护转型:某变电站部署后成功预警多起触头氧化导致的温升异常,故障率下降87%,非计划停电减少70%;

全生命周期管理:每个标签具备唯一ID标识,积累十年历史数据,结合机器学习算法预测设备老化趋势,延长配电柜使用寿命。

多级预警机制:支持阈值超限和温升速率异常双模式报警,通过短信/APP/声光多渠道推送;

负荷-温度联动:系统关联实时电流数据构建温升模型,智能调度负荷避免过载,某化工厂借此优化用电策略,能耗降低12%。

高压开关柜动触头监测

某钢厂开关柜因触片疲劳导致接触电阻增大,RFID系统监测到B相温度24小时内骤升60℃(达142℃),触发三级报警。检修发现触头已严重氧化,更换后避免整柜烧损(单次止损超80万元)。

变压器智能运维

在油浸式变压器套管夹处安装耐油型标签,实时监测温度并结合负载数据构建寿命预测模型,将预防性检修周期从固定1年调整为动态调整(最长延至3年),延长设备使用寿命。

RFID无线测温技术如同部署在配电设备深处的“智慧哨兵”,时刻守护着温度安全红线。它通过无源化、高精度、强抗扰的特性,彻底解决了工业配电柜温度监测的行业难题,推动电力设备运维向更安全、更高效、更智能的未来迈进。

这场由无源RFID测温技术掀起的“静默革命”,正在全球电力行业中悄然展开,为构建更坚强、更智能的现代化电网注入不可或缺的感知力量。随着技术不断迭代与应用深化,它必将在未来的工业智能化进程中书写更加辉煌的篇章。

联系电话

微信扫一扫